La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

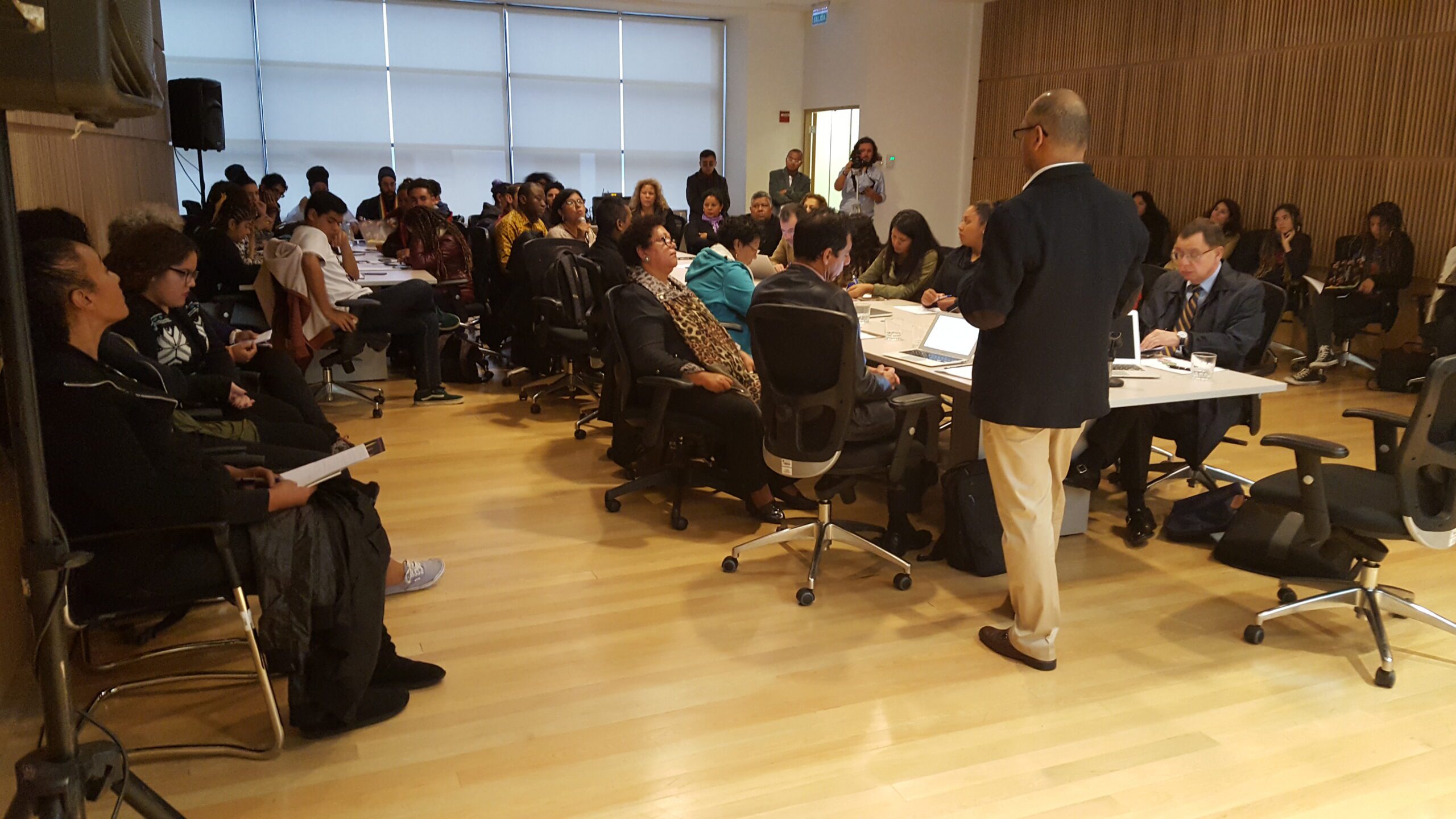

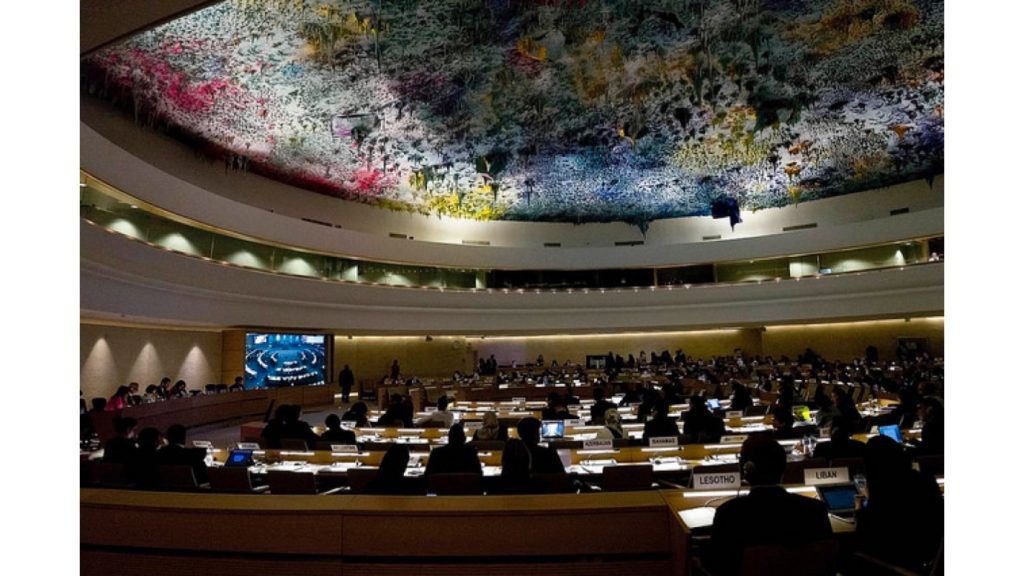

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees

ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS

Accountability International

Amnesty International

ARC International

ASEAN SOGIE Caucus

Asia Pacific Transgender Network (APTN)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación OTD Chile

Caribe Afirmativo

çavaria

CHOICE for Youth and Sexuality

COC Nederland

Colectivo Alejandria

Comunidad Homosexual Argentina (CHA)

Conurbanes por la Diversidad- Argentina

Egale Canada

Equality Australia

ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD

Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Reflejos de Venezuela

GATE

Gender DynamiX

GIN-SSOGIE

Haus of Khameleon

Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia

Human Rights Awareness and Promotion Forum

Human Rights Law Centre

ILGA Asia

ILGA World

ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe

International Family Equality Day

International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)

International Service for Human Rights

Iranti

Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)

Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC

LGBTI Support Center

LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany

Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)

ODRI Intersectional rights

OutRight Action International

Pacific Human Rights Initiative

People’s Matrix

People’s Solidarity for Participatory Democracy

Planet Ally

Red Latinoamericana GayLatino

REDTRANS Nicaragua

RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights

RFSU

RWS – India’s Diverse Chamber

Stichting NNID

Synergía – Initiatives for Human Rights

The International Institute on Race, Equality and Human Rights

the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)

Trans Pasefika

TransAction (Aotearoa / New Zealand)

Valientes de Corazón Ecuador

Young Queer Alliance